30 كانون الثاني 2026

14 أيار 2023

من ملف ثالث المنافي، الوجود الفلسطيني في تونس (1974-1994)

«انتصرْ، هذا الصباحَ، ووحِّد الراياتِ والأممَ الحزينةَ والفصولَ

بكُلِّ ما أوتيتَ من شبق الحياةِ

بطلقةِ الطلقاتِ

باللاشيء

وحِّدنا بمعجزةٍ فلسطينيِّةٍ...»

*محمود درويش – مديح الظل العالي

وسط آلاف اللبنانيين الذين شقّوا العتمة نحو مرفأ بيروت، تقدّم موكب ياسر عرفات يرافقه قادة «الحركة الوطنية اللبنانية» إلى رصيف الميناء ليغادر المدينة بعد 88 يوماً من القتال والحصار. صباح يوم 30 آب/أغسطس، وقبل صعوده إلى ظهر السفينة اليونانية Atlantis، توقّف أبو عمار للحظات ليقول بصوت عال: «أيّها المجد، لتركع أمام بيروت». وكان ذلك آخر عهده بها.

بعد سنوات من ذلك الوداع المرير، سيصف الرجل اللحظة قائلاً: «حين ألقيت النظرة الأخيرة على المدينة قبل أن أغادرها، بكيتُ... كانت تلك من اللحظات النادرة في حياتي التي جرت فيها دموعي بهذه الغزارة... إن حصار بيروت ومغادرتي لها قد فتحا جرحاً عميقاً في قلبي... نظرت إلى المدينة وأنا على ظهر السفينة، وشعرت كأنني طائر مذبوح يتخبّط في دمه».

كان الفدائيون قد شرعوا، قبل ارتحال عرفات، في مغادرة بيروت منذ يوم 21 آب/أغسطس، ببزاتهم العسكرية وأسلحتهم الشخصية نحو السودان والجزائر واليمن إثر توقيع اتفاق وقف إطلاق نار جلبه المبعوث الأميركي فيليب حبيب، وقضى بخروج قوات المقاومة الفلسطينية من لبنان. بينما فضلت فصائل اليسار الفلسطيني التوجه شرقاً، إلى دمشق، قررت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح الاستقرار في تونس، بعيداً عن دول الطوق.

رغم ذلك الشتات، فإن ياسر عرفات، لما سأله مراسل «وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا» طاهر الشيخ: «إلى أين يا أبو عمار؟»، أجاب بلغة الواثق: «إلى فلسطين».

لماذا تونس؟ وكيف تونس؟

لماذا وقع اختيار القيادة الفلسطينية على تونس كمقرّ لها، بعيداً عن دائرة الصراع؟

كان سؤالاً ملحاً يومذاك في الأوساط العربية والفلسطينية، لكن الجغرافيا السياسية للمنطقة حملت إجابة ضمنية. فقبل سنوات، كانت الثورة الفلسطينية قد خرجت من الأردن في أعقاب أحداث أيلول الأسود، فيما دخلت مصر في عزلة قسرية عن محيطها العربي بعد اتفاقية كامب دافيد. لم يبقَ إلا سوريا التي عرضت على عرفات المجيء إليها، لكنه استشعر مبكراً توجهاً سورياً للهيمنة على القرار الوطني الفلسطيني ورفض عرض حافظ الأسد. وهذا ما فسّرته فصائل اليسار والمنشقون عن «فتح» بــ«توجه لدى عرفات نحو التسوية مع العدو».

طُرِح خلال تلك المرحلة عدد من المقترحات بشأن الوجهة الجديدة لقيادة الثورة، ووصل بعضها حد التفكير في استئجار جزيرة يونانية! كان محمود عباس (أبو مازن) صاحب هذه الفكرة المجنونة، إذ يشير في شهادته التي نشرتها جريدة «الحياة» في عام 1994 إلى ذلك بالقول: «راودتني هذه الفكرة. ويومها كان الأخ فاروق القدومي (أبو اللطف) يستعد للتوجه إلى أثينا. عرضت عليه الفكرة، أي أن نستأجر جزيرة ونعيش فيها في انتظار مقر آخر. إنها فكرة مجنونة وغير واقعية ويقول أبو اللطف إنه عرضها على رئيس الوزراء اليوناني فلم يتقبلها بأي شكل من الأشكال»[1].

وعن مسألة الابتعاد عن دول الطوق، يفصّل أبو مازن موقف الزعيم الفلسطيني: «كان عرفات يرى أن المسألة ليست مسألة جغرافيا وليست مسألة مسافة. أنا هنا ربما أملك قراري وأستطيع أن أفعل ما أريد لكنني في دمشق لا أستطيع أن أملك قراري. وبالتالي حتى لو كنت على الحدود، لا قيمة لذلك ما دمت لا أمتلك قراري. وثبت لاحقاً أن هذا صحيحاً. القضية ليست قضية بُعد أو قرب، المهم أولاً أن تكون إرادتك حرة تستطيع أن تذهب من تونس في دورية إلى فلسطين لأنك تملك الحرية حيث تقيم، ولا تستطيع أن تذهب من الحدود المباشِرة إذا كنت مقيماً فيها ومفتقراً القدرة على القرار».

في هذه الأثناء، قدمت تونس للقيادة الفلسطينية دعوةً للاستقرار فيها. يكشف أبو مازن في شهادته تفاصيل الدعوة بقوله: «أرسلت إلى أبي عمار ما مفاده بأن عليه أن يبحث عن مكان غير دمشق. وفي هذا الوقت بالذات جاءتنا رسالة من الرئيس الحبيب بورقيبة وكانت من شقين: الأول، شيك بخمسة ملايين دولار مساعدة للفلسطينيين. والثاني، دعوة رسمية من الحكومة التونسية للقيادات الفلسطينية وكوادرها لكي تأتي إلى تونس إذا رغبت. كان الأمر بمثابة منجاة. أرسلت إلى أبي عمار أقول له: جاءك الفرج وتستطيع أن تذهب أنت وقيادتك إلى تونس. والحقيقة أنها كانت مبادرة تونسية لا يمكن نسيانها».

بيد أن اللواء الفلسطيني المتقاعد أحمد عبد الكريم الحيح (بن بلة) يؤكد أن «تونس كانت ضمن حُزمة المقترحات التي طرحها المبعوث الأميركي فيليب حبيب خلال المفاوضات التي مثل الجانب الفلسطيني فيها القيادي الفتحاوي هاني الحسن (أبو طارق)»، مشيراً إلى أن زوجة الرئيس بورقيبة، وسيلة، «كان لها الدور الأكبر في إقناع (الأخير) باستقبال المنظمة، وكانت في مقدمة الجماهير التونسية التي احتشدت تنتظر قدوم طلائع الفدائيين».

أما رئيس الوزراء التونسي الأسبق محمد مزالي، فقد كشف في شهادته التي أدلى بها بقناة الجزيرة عام 2000، تفاصيل لقائه بالرئيس بورقيبة قبيل اتخاذ قرار استقبال منظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أن بورقيبة قرر بمفرده ذلك وبدعم من زوجته وسيلة. يقول مزالي:

«في أيلول/سبتمبر 1982 ذهبت كالعادة إلى المنستير (شرقي تونس)، فقد كان بورقيبة هناك، واستقبلتني وسيلة لأنها كانت دائماً تستقبل الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وأي وزير قبل دخوله إلى رئيس الدولة، وتحاول أن تؤثر عليه. فقالت لي: سيستقبلك الرئيس وسيستشيرك في استقبال الفلسطينيين، ومن فضلك أيّد ذلك. وكان معها وزير الداخلية آنذاك إدريس قيقة وقال لي إن فرنسا وأميركا تؤيدان ذلك. فدخلنا لبورقيبة، أنا وقيقة، وقلت له: يا سيدي الرئيس، أحسنت الفعل. فنظر إلي محدِّقاً وقال: ليه أنت موافق؟ (أجبته): أنا موافق ومؤيد. فقال: كويس ونادى حكم بلعاوي (السفير الفلسطيني) الذي كان في الطابق السفلي، وبشّره بأن تونس ستستقبل الفلسطينيين، ولكن والحق يُقال لعبت وسيلة دوراً إيجابياً في القضية».

يعود مزالي ليؤكد في مذكراته التي نشرت عام 2007 أن واشنطن وباريس شجعتا تونس على استقبال منظمة التحرير ودفعتا في ذلك الاتجاه[2].

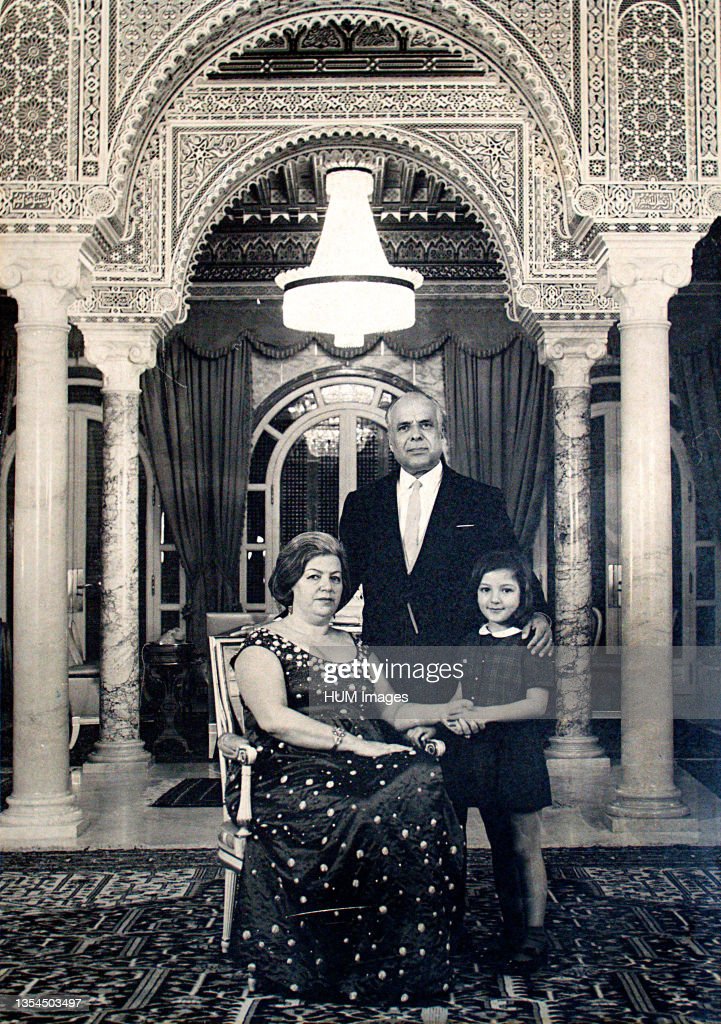

الرئيس التونسي متوسطاً زوجته وسيلة وابنتهما بالتبني هاجر في قصر قرطاج عام 1966 (Getty)

كانت علاقة بورقيبة بالقضية الفلسطينية جدلية إلى أبعد الحدود. ففي عام 1965، قام الرجل برحلته الكبرى إلى الشرق حيث زار مصر والأردن ولبنان، وألقى في مدينة أريحا الفلسطينية خطابه الشهير الذي دعا فيه إلى خطته المرحلية والقبول بقرار تقسيم فلسطين الصادر عام 1948. عُدَّ الخطاب يومها خروجاً على الصف العربي، وتعرض الرئيس التونسي بعده إلى حملة تخوين كبيرة قادتها وسائل الإعلام العربية، وبخاصة المصرية التي عبّرت عن موقف مصر الناصرية من توجه بورقيبة «الاستسلامي».

لكن حبل العلاقات بين تونس والفلسطينيين لم ينقطع أبداً. فقد ساهم رئيس الوزراء التونسي الأسبق الباهي الأدغم في لجنة الوساطة العربية لتوقيع اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير والملك حسين خلال أحداث أيلول الأسود. كما ربطت الجهات التونسية علاقات أمنية قوية بجهاز أمن الثورة الموحد بقيادة صلاح خلف (أبو إياد) الذي ساهم في عام 1974 في حل أزمة اختطاف طائرة على يد عناصر تابعة إلى «منظمة أبو نضال» في مطار قرطاج بتونس، وشارك في الوساطة بين الحكومة التونسية بقيادة الهادي نويرة، وبين الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الصراع الذي اندلع بين الطرفين في عام 1978.

غير أن الخلاف الذي نشب داخل الجسم الفلسطيني حول اختيار تونس كمقر لقيادة الثورة لم يكن مقتصراً على الانقسام الفصائلي، إذ وصلت الخلافات إلى جسم حركة فتح. هنا، يقول أبو مازن: «هناك فريق كان يتصور أن الذهاب إلى تونس خطأ. الواقع أنه حصل خلاف شديد بيننا على مسألة من يريد أن يأتي إلى تونس. لذلك، تأخر كثيرون في الوصول إليها ولا أريد الخوض في الأسماء. هناك من لم يكن يتصور أن تونس يمكن أن تكون مرحلة انطلاقة جديدة للثورة الفلسطينية بسبب البعد الجغرافي عن أرض الوطن».

اقتنعت القيادة التاريخية للحركة بوجاهة الاختيار. ويضيف أبو مازن في شهادته: «أنا أول من وصل إلى تونس قبل أن تصل المقاومة وقبل أن تقرر الإقامة فيها. قراري اتخذته إثر إحكام الإسرائيليين الطوق على بيروت. شعرتُ بأن الوضع في لبنان انتهى، وأن وجود الثورة الفلسطينية فيه انتهى، وأنها إذا ذهبت إلى دمشق فستنتهي. وبناء عليه قلت إنني لا أريد أن أبقى في دمشق، ولا أن أكون جزءاً من القيادة إذا قررت البقاء فيها. ولذلك جئت إلى تونس واستأجرت منزلاً وطلبت من عائلتي أن تحضّر نفسها للسفر، ورتبت أموري العائلية على أساس السكن في تونس أياً كانت نتائج الحرب وفي الظروف كافة. أما أبو إياد فقد ذهب إلى دمشق حيث بقي فترة قصيرة ثم غادرها إلى تونس. كان مدركاً مبررات الوجود في تونس، لذلك سارع إلى استئجار منزل له ولعائلته، والشيء نفسه بالنسبة إلى أبي جهاد».

وصول أبي عمار... ثم أبي إياد

منذ الخامس والعشرين من آب/أغسطس، بدأت دفعات الفدائيين تصل تباعاً عبر البحر إلى موانئ العاصمة التونسية ومدينة بنزرت شمالاً. خرج أهل بنزرت، كباراً وصغاراً، فجر 28 آب/أغسطس 1982 لاستقبال السفينة القبرصية Solphryne التي كانت تحمل على ظهرها ألفاً ومئتي فدائي فلسطيني طاردهم الموت زهاء ثلاثة أشهر في أزقة بيروت ولم يفلح في الإجهاز عليهم. كان ذلك السبت يوماً تاريخياً في حياة المدينة، إذ زحفت جموع الناس إلى رصيف الميناء تهتف بحياة الفدائي الفلسطيني.

في شهادة كان قد نشرها الكاتب الفلسطيني رشاد أبو شاور لمناسبة الذكرى الثلاثين على الخروج من بيروت، يصف لحظة الالتحام قائلاً: «عندما أسمع اسم بنزرت تعود بي الذاكرة إلى فجر يوم 28 آب/أغسطس 1982، فأستعيد هتافات وقبضات وملامح ألوف التوانسة في الميناء، أولئك الذين زحفوا من أنحاء تونس وظلوا ينتظرون طوال الليل وصول سفينة الفلسطينيين ليشدّوا أزرهم ويحتفوا بهم كأبطال ملوّحين بعلم فلسطين... أهل بنزرت بخاصة، وتونس بعامة، أحيوا فينا الأمل وقووا عزيمتنا وشدوا أزرنا، وبملء أفواههم قالوا لنا: لستم وحدكم، وتونس ليست منفى لكم، فاستعدوا لاستئناف المعركة. لقد وجد الفلسطيني المشرد في البحار أهلاً في تونس، في ميناء بنزرت، يفتحون له الأحضان ويبلسمون جراحه ويمنحونه مكاناً آمناً يلتقط فيه أنفاسه ويستعيد فيه قوته ويلملم فيه أشلاءه»[3].

بعد أيام قليلة أبحر أبو عمار من بيروت إلى أثينا، ومنها بالطائرة إلى تونس حيث حلّ ضيفاً على الحكومة التي منحته قصر الضيافة بضاحية المرسى ليقيم فيه. دخل أبو عمار قصره الجديد وأخذ الشباب والمرافقون ينتشرون داخل الردهات يختارون الغرف والأجنحة للإقامة. لكن ما لبث بعد ساعات قليلة من مغادرة فريق البروتكول التونسي أن أعطى أوامره للجميع بالاستعداد للرحيل فوراً نحو معسكر وادي الزرقاء، في غرب العاصمة، حيث يُقيم الفدائيون، وهرع الجميع إلى غرف القصر لجمع شتات أغراضهم المبعثرة.

يروي الصحافي في «وفا» طاهر الشيخ هذه الحادثة ضاحكاً: «أبو عمار يتمتع بذكاء كبير، لم يكن بوارد أن يقبل على نفسه الإقامة في قصر فخم وهو قائد الثورة المسلحة الخارج لتوه من حصار صهيوني غير مسبوق في التاريخ. كان يحسب حساباً لكل حركة وموقف ويعلم أن أطرافاً فلسطينية وعربية كثيرة تتصيّد له الزلات». لكن عرفات، ورغم رباطة الجأش البادية عليه ظاهراً، كان يكابد آلام المنفى خلال أيامه الأولى في تونس. فيقول أبو مازن: «كان يشعر بنوعٍ من الغربة والتمزق نتيجة الضغوط التي كان يتعرض لها من إخوانه، سواء أعضاء قيادة فتح أو القيادات الفلسطينية الأخرى. كان هناك من يحمل عليه ويقول له: لقد هربت وابتعدت عن خطوط التماس ولا يمكن أن تكون مناضلاً عن بُعد أربعة آلاف ميل. أصبحت في منفى بعيد. هذا كان يؤلمه كثيراً»[4].

أما أبو إياد فقد كانت قصة خروجه أشبه بفيلم سينمائي برع في إخراجه مدير مكتبه اللواء أحمد عبد الكريم الحيح. يروي الحيح المعروف في أوساط الثورة بــ«بن بلة» قصة الخروج قائلاً: «بعد يومين على خروج أبي عمار من بيروت، قرر الشهيد أبو إياد الخروج هو أيضاً. كنا في ذلك الوقت نخشى عليه من عملية اغتيال في عرض البحر عن طريق إنزالٍ إسرائيلي. فأخذت على عاتقي تحضير خطة لتأمين خروجه، وكنت قد وعدته بأن أفرغ فيه رشاشي لو حاول الإسرائيليون اختطافه عندما عبّر لي عن خشيته من ذلك. فضحك ورواها فيما بعد لزوجته وأولاده».

يضيف: «كانت خطة الخروج تقضي بالإعلان عن ندوة صحافية سيعقدها الأخ أبو إياد في مقر اليونسكو ويحضرها مراسلو وكالات الأنباء العالمية في صباح اليوم التالي. قبل الندوة بيوم، أخفينا أبا إياد داخل السفينة التي ستبحر صباحاً إلى ميناء اللاذقية السوري، فيما تنكرتُ في مظهر شبيه به وحضرت بدلاً منه الندوة الصحافية مجيباً على أسئلة الصحافيين. فإذا تعرض لعملية اغتيال، سأتلقى الرصاصات بدلاً منه. أنا فدائي بسيط في هذه الثورة، لكنّ أبا إياد قائد عظيم خسارته لا تُعوّض».

ويتابع الحيح: «وصلنا سوريا ومن دمشق أعدنا الدخول إلى لبنان لتفقد القوات الفلسطينية بالبقاع. وفي دمشق، أحس أبو إياد أن القيادة السورية تحاول استمالة شق من القيادة الفتحاوية، أو ذلك ما استشفه في أعقاب اجتماعٍ جمعه بالرئيس حافظ الأسد. بعدها مباشرة، قرر مغادرة دمشق والاستقرار في تونس. وقبلها، كان قد كلفني بالسفر إلى تونس والجزائر، وإيصال رسائل إلى القيادات الأمنية في البلدين، بصفته رئيس جهاز أمن الثورة الموحّد»[5].

فدائيو بيروت... قدّيسو تونس

لم يكن الخروج من بيروت سهلاً. ففي بيروت ترك الفدائيون ذكرياتهم، قصص حبهم، رفاقاً لهم قضوا وما زالت جثثهم تحت أنقاض المدينة المحطمة. الشاعر والكاتب السوري هادي دانيال هو واحد من هؤلاء، ويروي قصة تعلقه بالمدينة ومرارة الخروج منها قائلاً: «بما أني غادرت دمشق إلى بيروت لألتحق بالثورة الفلسطينية سنة 1973، أي قبل عامين من اندلاع الحرب الأهلية، وكنت آنذاك في السابعة عشر من عمري، فمن الطبيعي أن أعدّ بيروت ليس فقط ملعب مراهقتي العاطفية والسياسية وفتوتي الإبداعية – إن جاز التعبير – ولكنها أيضاً كانت مهدي المعرفي وفضائي الحر بالمعنى المطلق للحرية الفردية في ظلال بنادق الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. ولذلك، لم أتقبل فكرة الرحيل عنها. لقد غادرتها مرغماً وعلى أمل العودة القريبة. ولذا لم يكن في حقيبتي عندما غادرتها غير بعض ملابسي وبعض أوراقي وبعض مجلدات الطبعة المصرية لأعمال دستويفسكي»[6].

شكّل الاستقبال الشعبي التونسي عزاءً للفدائي الفلسطيني. كان ذلك نابعاً من وجدانية قضية فلسطين عند شعوب المغرب العربي. يقول دانيال: «لقد تعامل عامة الشعب التونسي – بل حتى الكثير مِن نخبه – مع مقاتلي ومناضلي منظمة التحرير الوافدين من بيروت بانبهار، وكأنهم أبطال تراجيديون هبطوا عليهم من كتاب مقدّس. أما بعض مثقفي اليسار مثلاً، فقد أراد تعليق آماله الرومانسية على أكتاف هؤلاء الوافدين من بيروت ليستأنفوا المسيرة الثورية. ولنكون منصفين، فإن الإدارة التونسية بمؤسساتها كافة – بما في ذلك المؤسسة الأمنية – كانت شديدة التسامح مع الضيوف الفلسطينيين، واستجابت لمتطلبات إقامتهم الطويلة كمقيمين استثنائيين، أو من درجة خاصة. ومن المؤكد أيضاً أن المجتمع التونسي بفئاته كافة في الأرياف والمدن، وبأحزابه السياسية الحاكمة وغير الحاكمة والمعارضة، وبعامته ونخبه، كان موحداً في التعبير عن إحساسه العاطفي وموقفه المركب (القومي، الديني، الإنساني) من الفلسطيني الذي حل فجأةً بين ظهرانيه».

يؤكد اللواء الحيح ذلك حين يشير إلى أن المرة الأولى التي شعر فيها بتقدير من رجل أمن عربي في حياته كانت في تونس، حتى أن مراسل صحيفة The Sunday Times البريطانية جاء يومذاك للاشتغال على تحقيق يتصيّد فيه الخلافات التي يمكن أن تحدث بين التونسيين والفلسطينيين، فقال له الحيح ساخراً: «نحن نعاني من شدة احترام التوانسة لنا». «كان شرطي المرور يغض الطرف عن تجاوزنا للإشارة الحمراء إكراماً للفدائي الفلسطيني ولفلسطين، وكان البقال والفلاح البسيط لا يقبل مقابلاً لمشترياتنا... كان استقبالاً عظيماً لم نشهد مثله في أي دولة عربية»، يضيف.

كان الخروج من العاصمة اللبنانية بداية النهاية للثورة الفلسطينية (ICRC)

دخلوا تونس الهادئة، وأرواحهم عالقة في بيروت

«بيروتُ صُورتُنا

بيروتُ سورتُنا

بيروت ظهري أمام البحر أسوارٌ ولا

قد أَخسرُ الدنيا... نَعمْ!

قد أَخسرُ الكلماتِ.... لكني أَقول الآن: لا

هي آخر الطلقاتِ: لا.»

*محمود درويش – مديح الظل العالي

لم يكن خروج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت نهاية الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال. لكنه كان بداية النهاية للثورة الفلسطينية التي انطلقت في أعقاب هزيمة 1967. كانت لهذا الخروج تبعاته السياسية الخطيرة على القضية الفلسطينية، بعدما جنحت قيادة الثورة إلى السِلم على جرعات، من لحظة الخروج وصولاً إلى اتفاق أوسلو. وكانت له تبعاته النفسية والاجتماعية على آلاف الشباب والشابات، الذين غادروا لبنان إلى جهات الأرض الأربع. تركوا أرواحهم/ن هناك، الذكريات الحميمة. تركوا فلسطين صغيرة داخل المخيمات، لتلقي بهم التفاهمات الدولية بعيداً.

لا ريب في أن النتائج السياسية التي أعقبت الخروج من لبنان وما آلت إليه القضية الفلسطينية اليوم قد غطت على الندوب النفسية والاجتماعية التي خلفها شتات المقاومة بعد الحصار، لكن هذه الندوب تجلت في المُنجز الإبداعي والثقافي الفلسطيني لاحقاً، وإبداعات غالبية المثقفين الذين عايشوا تلك المرحلة، أكانوا فلسطينيين أم عرباً.

حين نفرت القيادة الفلسطينية ومعها آلاف الفدائيين والمثقفين والصحافيين إلى تونس، وجد هؤلاء أنفسهم في كوكب ثانٍ. لا رصاص ولا متاريس. لا مطابع ولا صحافة حرة. بلاد هادئة جداً، لا تصلح للمقاتلين ولا تحدها إسرائيل من أي جنب. ماذا يفعل الفدائي الفلسطيني في تونس بعيداً عن حدود الوطن المحتل؟ ماذا يفعل المثقف الفلسطيني العضوي بعيداً عن المعركة؟ لقد أنهى الخروج القسري مجتمع الثورة الذي تشكل في بيروت منذ بداية السبعينيات، وأسس لشتاتٍ جديد في تونس. كانت مرحلة التشظي الاجتماعي الفلسطيني.

«وجدنا أنفسنا مقاتلين بلا معركة، نرتدي ملابس نظيفة بدلاً من بدلة الكاكي ولا نحمل كلاشينكوف. كانت غربة مرّةً، لم أتوقع يوماً أن أعيش بعيداً عن الطخّ، بعيداً عن فلسطين»، هكذا يصف أحمد الحيح حاله بعد الوصول إلى تونس خريف عام 1982. كان لبنان آخر ساحات الاحتكاك بين المقاومة والاحتلال، وكان الخروج إلى تونس يعني نهاية الكفاح المسلح، ومهما حاولت القيادة الفلسطينية، يومذاك، إعطاء مبررات لابتعادها عن دول الطوق، فقد كشفت السنوات اللاحقة أن اختيار المحطة التونسية لم يكن عبثاً. لم يكن الأمر يحتاج إلى كثير من الذكاء والثقافة، فالمقاتل البسيط كان يدرك ذلك.

يضيف الحيح، وهو مرافق أبي إياد وعضو في «منظمة أيلول الأسود»: «عندما صعدت السفينة مغادراً بيروت بصحبة أبي إياد وكانت وجهتنا يومذاك ميناء اللاذقية السوري، طلبت منا القوات الغربية التي كانت تؤمن عملية الخروج وضع بنادقنا في مخازن السفينة. رميت بندقيتي وأدركت عندها أن الثورة انتهت فعلياً. مرّ أمامي شريط الأحداث الطويل منذ تركت صفوف كلية فيصل العسكرية في الأردن وانخرطت في الثورة، أُمنّي النفس يومها بالعودة إلى بلدتي صوريف المحتلة في الخليل. في تلك اللحظة شعرت للمرة الأولى بأن الطريق إلى فلسطين بعيد جداً. في هذا الشريط الطويل والدامي كانت بيروت أحلى المراحل وأجملها. بيروت المدينة التي احتضنتنا يوم تخلى عنا الجميع. بيروت التي التفت حولنا كالأم الحنون يوم طلب منا أخوة العروبة بأن ننتحر داخل أسوارها ثم وصفونا بالخراف».

كذلك كانت الحال بالنسبة إلى مثقفي الثورة وشعرائها، إذ كانت الساحة البيروتية منبعاً للإبداع ومتنفساً. كانت ساحة جذب للمتمردين العرب، يأتونها هرباً من أعين الرقيب ورجال المخابرات ودعماً للفدائي الفلسطيني. الشاعر السوري هادي دانيال كان من بين هؤلاء الذين زحفوا إليها بعد وصول منظمة التحرير الفلسطينية مطلع سبعينيات القرن الماضي. أتى إليها مندهشاً وخرج منها غريباً:

«عندما توجهت بمحض إرادتي من سوريا إلى لبنان... متفلِّتاً من ظلال كثيفة لسلطة مركبة أحِسّ بثقلها ولا أعيها كشاعر في سن المراهقَة يشعر أن المكان يزداد ضيقاً ويكاد يكسر أجنحة طموحاته الجامحة، كان شعوراً حاداً بالغربة يتملكني. وفي بيروت التي دخلتها من بوابة الفاكهاني، مُجَمَّع مكاتب فصائل الثورة الفلسطينيّة، لم أفرد جناحيّ اللذين نبتا في دمشق فقط، بل نبتت لي أجنحة إضافية. عشت قبل الحرب عامين من الدهشة المتواصلة، دهشة المغامرة الشاملة».

ويضيف دانيال أن ذلك جرى «في مجتمع صاخب بنداءات الحرية والتحرر، مجتمع استجاب تلقائياً لنزوعاتي الفردية، بل حررني لاحقاً مما علق تحت جلدي من لواجم مجتمعي الأصلي. لا أستطيع أن أسمّي هذا المجتمع الجديد باللبناني أو الفلسطيني لأنه كان فقط مجتمع الثورة بكيميائها الخاصة التي مزجت روافدها المحلية والإقليمية والدولية. وحتى في إبان الحرب الأهلية اللبنانية كنا نشعر أننا في صلب الحياة وقلب العالم وأن العالم يأتي إلينا بما ينتجه ويهجس به فكرياً وإبداعياً إلى جانب أنواع التبوغ والخمور والأزياء إلخ، رغم أشكال الموت والحصار. ولقد كانت لبيروت رائحة مسكرة تحفز الخيال والحبر. هناك تلمست بحواسي كلها الحرية ككائن فرد محتف بذاته ويهبها بشغف لقضية الجماعة، وكمبدع شاب لا لاجم لطموحه الشعري غير أوهامه السياسية الأيديولوجية آنذاك».

التعامل مع الواقع: مثالان

عندما خرجت منظمة التحرير من الأردن إلى لبنان في أعقاب أحداث أيلول الأسود، لم يكن التحوّل الاجتماعي جذرياً لأن الانتقال حدث من بيئة مشرقية شامية إلى بيئة مشابهة تماماً مع اختلافات طفيفة تتعلق بطبيعة النظام السياسي. فلم يواجه الفلسطينيون في لبنان مشكلات على مستوى اللغة والعادات، ولا حتى في أنواع الطعام. في لبنان، كانت المخيمات الفلسطينية بسكانها وطناً صغيراً، لا يشعر فيه الفدائي بالغربة. أما في تونس، فرغم الحب الذي لقيه الفلسطينيون، إلا أنهم وجدوا أنفسهم غرباء في مجتمع مختلف جذرياً.

أحمد الحيح، الرجل ذو العالم العجائبي، الشديد الحساسية، الساخر من كل شيء (حتى أنه قد قلب مبنى المخابرات الأردنية إلى إذاعة تبث الأناشيد والمسرحيات وسط دهشة محمد رسول كيلاني، أحد السواعد القوية للملك حسين، بعد سقوط مخطط أبو داوود لقلب النظام عام 1972)، يروي عن الحرب كما يروي عن نزهة على شاطئ هادئ. رجل من عجينة فريدة. يقينيٌّ إلى أبعد الحدود. حتى أنني عندما سألته عن مشاعره لحظة وصوله تونس في ذلك الخريف الكالح من عام 1982 قال وقد بدت الدموع تغطي عينيه:

«لأن الإنسان الفلسطيني لم يتعود على الاحترام والتقدير من أجهزة القمع العربية، فكانوا وما زالوا يتندرون ويتحدثون وكأنهم في حلم. كيف يبتسم لهم رجال الأمن التونسيون ويحترمونهم ويقدرونهم ويرحبون بهم رغم أنهم في بعض الاحيان مخطئون أو متجاوزون للإشارات الضوئية أو دخلوا في صراع مع شبان توانسة». كانت الشرطة تقول للتونسيين إنهم أحبابنا وضيوفنا فسامحوهم ورحبوا بهم. لكن هذا الحب لم يمنع مشاعر الغربة والوحشة التي ألمت بكل من تم انتزاعه من بيروت غصباً. وهذا ما دفع بالكثيرين إلى البحث عن حضن جديد ينتشلهم من الضياع النفسي والفراغ اللذين خلفتهما العاصمة اللبنانية بشوارعها ومتاريسها في أنفسهم وأرواحهم.

كان الحيح، المقاتل المشاغب، قد شارك في صولات «منظمة أيلول الأسود» وواجه الاجتياح الإسرائيلي مقاتلاً ومراسلاً حربياً لــ«صوت فلسطين». وجد نفسه وحيداً في تونس، ينهشه الفراغ بعدما لم يعتد سوى إطلاق الرصاص على العدو. يقول: «كنت قد عقدت العزم على العودة بأي وسيلة إلى لبنان واستمرار التواصل النضالي مع أقرب النقاط من حدود الوطن. وفي جلسات متواصلة ليلاً مع الأخ أبي إياد في بيروت، كنا قد تدارسنا إعداد خطة تنظيمية لإعادة إحياء النضال الفلسطيني كما تصورناه، وتم الاتفاق على أن نتخذ مراكز للتدريب والإعداد. وما إن أصبحنا على متن الباخرة المتوجهة من ميناء بيروت إلى ميناء اللاذقية، حتى همس لي أبو إياد قائلاً: يا بن بلة إنسَ كل ما قلناه في بيروت، قدرنا مواصلة النضال السياسي من الخارج. فأدركت أن مرحلتي انتهت وأنني كبقية رفاق السلاح أصبحنا لا شيء. كنت قبل ذلك لا أفكر في الاستقرار والزواج وتكوين عائلة إذ لم أكن أملك حياتين وحياتي نذرتها للثورة. توقُّف الكفاح المسلح دفعني للتفكير مجدداً في الزواج. كنت أبحث عن وطن صغير أستقر فيه ريثما أعود إلى فلسطين».

ويروي الرجل قصة زواجه العجيبة قائلاً: «يعود أصل الحكاية إلى المرحلة التي كنت فيها قائداً لعملية أبي داوود في الأردن وحُكمنا بالإعدام ثم المؤبد، وكانت غايتنا يومذاك قلب النظام. وأنا في الزنزانة رقم 7 في مبنى المخابرات الأردنية في العبدلي، جاءني ليلاً صوت هاتف في الرؤيا قال لي يا أحمد هذه نجوى زوجتك. ورأيت فتاة ذات شعر طويل يغطي وجهها وصدرها. وما إن رفعَت رأسها حتى ارتسمت في ذاكرتي صورة وجهها. لاحقاً خرجت من السجن وغادرت الأردن هرباً إلى الجولان ومنه إلى جنوب لبنان متخفياً. جرت مياه كثيرة تحت الجسور وكنت خلالها باحثاً عن نجوى التي شاهدتها في الرؤيا، مسلماً بأنها قدري وزوجتي التي لا مهرب منها. بعد وصولي إلى تونس، التقيت بالفتاة! ».

يتابع: «كانت تعمل في الإذاعة والتلفزيون التونسيين، وقد جاءت باحثةً عن تسجيلات وأغاني وطنية فلسطينية فأرشدوها إليّ لأنني كنت أحمل معي من بيروت الأناشيد الوطنية للإذاعة حيث عملت مراسلاً عسكرياً. وبعد دقائق معدودات من اللقاء والتأكد من سنها وطول شعرها ووجهها الذي كان منطبقاً تماماً مع الرؤيا التي شاهدتها في زنزانتي عام 1973، لم أتأخر لحظة لأفاجئها بالسؤال: شو رأيك نتزوج؟ فلقد كانت قدري وما زالت».

أما بالنسبة إلى هادي دانيال، فقد كان الاندماج قسرياً، تماماً كما كان الخروج من بيروت والتوجه إلى تونس. كان، في لحظة وصوله كما وصف نفسه، كقصبة جَوفاء في مهب رياح غربة عاتية. «أردت أن ألتصق بالمجتمع الجديد بالقوة، فدخلت في حوار مع المشهد الثقافي كانت من أولى نتائجه زواجي بشاعرة تونسية بعد أشهر من التعرف إليها. واستمرت حياتي في تونس بعدما انفصلت عنها. استمرت ليس لأنني تمكنت من الاندماج اجتماعياً وثقافياً، فأنا ما زلت وسأبقى يتيم مجتمع الثورة ذلك (في الفاكهاني) لأنني حتى عندما عدت إلى سوريا في 2004 بعد 30 سنة من الغياب، شعرت باختلال في توازني وبغربة اجتماعية مرّة بين أهلي، تماماً كالشعور الذي انتابني في تونس سنة 1982. ولكن قدرتي على الاستمرار في تونس يُغذّيها أن الدولة والمجتمع التونسيين يتيحان لك إمكانية أن تعيش وحدك لا شأن لأحد بك ما دمت تؤمّن مصاريف حياتك اليومية من خارج الحدود ولا تتدخل في شؤونهم. فأنا في تونس أعيش كسائح منذ 34 عاماً، أحترم قوانين البلاد وفي منأى عن أوساطها الثقافية والسياسية، وفي كل عام أجدّد إقامتي لدى السلطات».

نشرت هذه الحلقة الأولى من السلسلة في حلقتين في عددي كانون الأول/ديسمبر 2015 وآذار/مارس 2016 لملحق فلسطين الصادر عن صحيفة السفير اللبنانية. يعاد نشرهما مدمجتين ومزيدتين.

[1] أبو مازن يتذكر المحطة التونسية وانطلاقة حركة فتح؛ مقابلة محمود عباس مع غسان شربل، جريدة الحياة عدد 20 حزيران/يونيو 1994.

[2] محمد مزالي؛ نصيبي من الحقيقية، ص602؛ دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى 2007.

[3] رشاد أبو شاور، لن ننسى 28 آب 1982، مجلة المنار في 29 آب/أغسطس 2012

[4] مقابلة خاصة مع طاهر الشيخ (تونس أيلول/سبتمبر 2015)

[5] مقابلة خاصة مع أحمد الحيح (بن بيلة) (تونس أيلول/سبتمبر 2015)

[6] مقابلة خاصة مع هادي دانيال (تونس أيلول/سبتمبر 2015)

كاتب صحافي تونسي، وباحث مهتم بالعلوم الاجتماعية، صدر له: بنادق سائحة: تونسيون في شبكات الجهاد العالمي (2016)؛ المجموعة الأمنية: الجهاز الخاص للحركة الإسلامية في تونس (2017)؛ عشر ساعات هزّت تونس.. حريق السفارة الأمريكية ونتائجه (2019)؛ التاريخ السرّي للإخوان المسلمين في تونس (بالإنجليزية 2020).